CAHENZLI FABIAN; STICKELBERGER, CHRISTIAN ; MARTI, FRIDLI ; SCHLUP, BARBARA

Bien que les petites structures écologiques soient un élément clé de la promotion de la biodiversité en milieu ouvert, leur potentiel demeure largement inexploité. Selon une étude récente menée sur le Plateau bernois et soleurois, les structures telles que haies, bosquets et petits cours d’eau, associées à des surfaces de promotion de la biodiversité exploitées extensivement, augmentent notablement la présence d’espèces cibles et caractéristiques. En plaine notamment, elles offrent de nombreuses possibilités de renforcer la diversité spécifique tout en n’occupant qu’une surface réduite.

Introduction

La variété et l’abondance des structures écologiques au sein d’un paysage sont des facteurs essentiels de promotion de la diversité des espèces dans les milieux ouverts (Guntern et al. 2020). En Suisse, une grande partie de ces éléments – haies, arbustes, arbres isolés, tas de pierres, milieux humides ou gouilles – ont été supprimés pour permettre une exploitation plus intensive, tandis que les lisières de forêt et les cours d’eau ont subi des rectifications (OFEV et OFAG 2008). À cette insuffisance de structures, il faut ajouter un manque de surfaces de haute valeur écologique, cruciales pour la conservation de la biodiversité (Walter et al. 2013). La proportion de ces surfaces entre la région de plaine et la zone de montagne II est très en dessous des valeurs cibles (OFEV et OFAG 2016).

Dans cette étude, nous partons de l’exemple du Plateau bernois et soleurois afin d’examiner si les structures écologiques favorisent la présence d’espèces cibles et caractéristiques (espèces visées par les objectifs environnementaux pour l’agriculture, ou espèces OEA), et comment cet effet varie lorsqu’elles sont associées à des surfaces de promotion de la diversité exploitées extensivement. En outre, nous déterminons dans quelle mesure l’intensité environnementale influe sur l’efficacité de ces éléments. L’objectif est d’acquérir une compréhension mieux fondée de la manière dont les éléments du paysage et l’utilisation des surfaces peuvent contribuer conjointement à promouvoir la biodiversité dans les milieux ouverts.

Démarche et méthodes

L’analyse a porté sur les milieux ouverts des cantons de Berne et de Soleure jusqu’à la zone de montagne II, à l’exclusion des zones urbaines. Les données relatives aux espèces OEA (papillons, oiseaux nicheurs et plantes vasculaires) pour la période 2000 2021 proviennent d’Info Species.

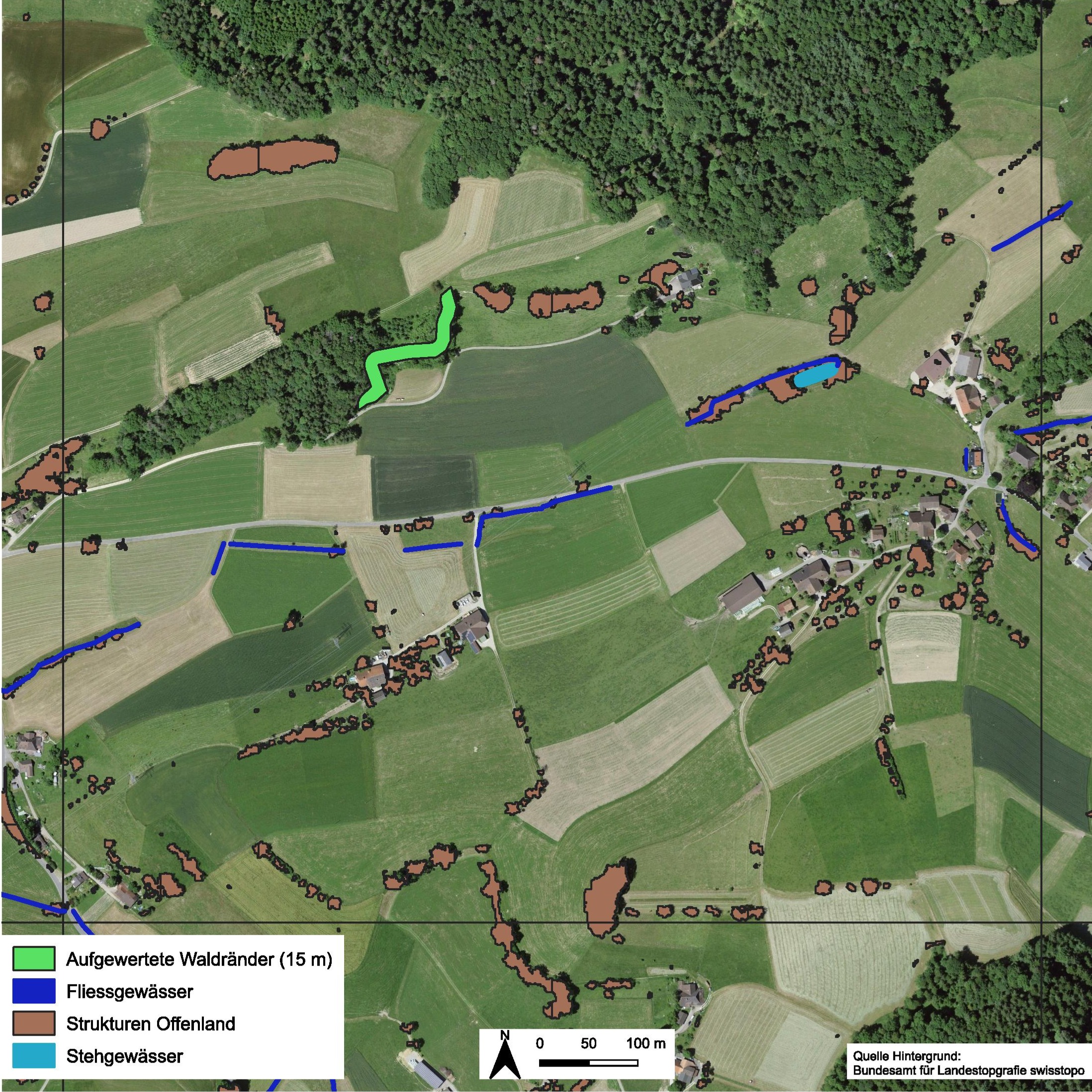

Par structures écologiques, on désigne tous les bosquets qui, selon le modèle de la hauteur de la végétation de l’Inventaire forestier national (Ginzler 2021), ont une hauteur minimale de 2,4 m et une surface de 3 m² au moins. Les lisières de forêt revalorisées y ont été incluses. Les données proviennent de l’Office des forêts du canton de Berne et de l’Office des forêts, de la chasse et de la pêche du canton de Soleure. Les petits plans d’eau (de moins de 5000 m²) ainsi que les cours d’eau et affluents de surface ont également été pris en compte, les données étant disponibles sur les géoportails des cantons de Berne et de Soleure. La surface occupée par les structures a été majorée d’une zone tampon de 1,5 m.

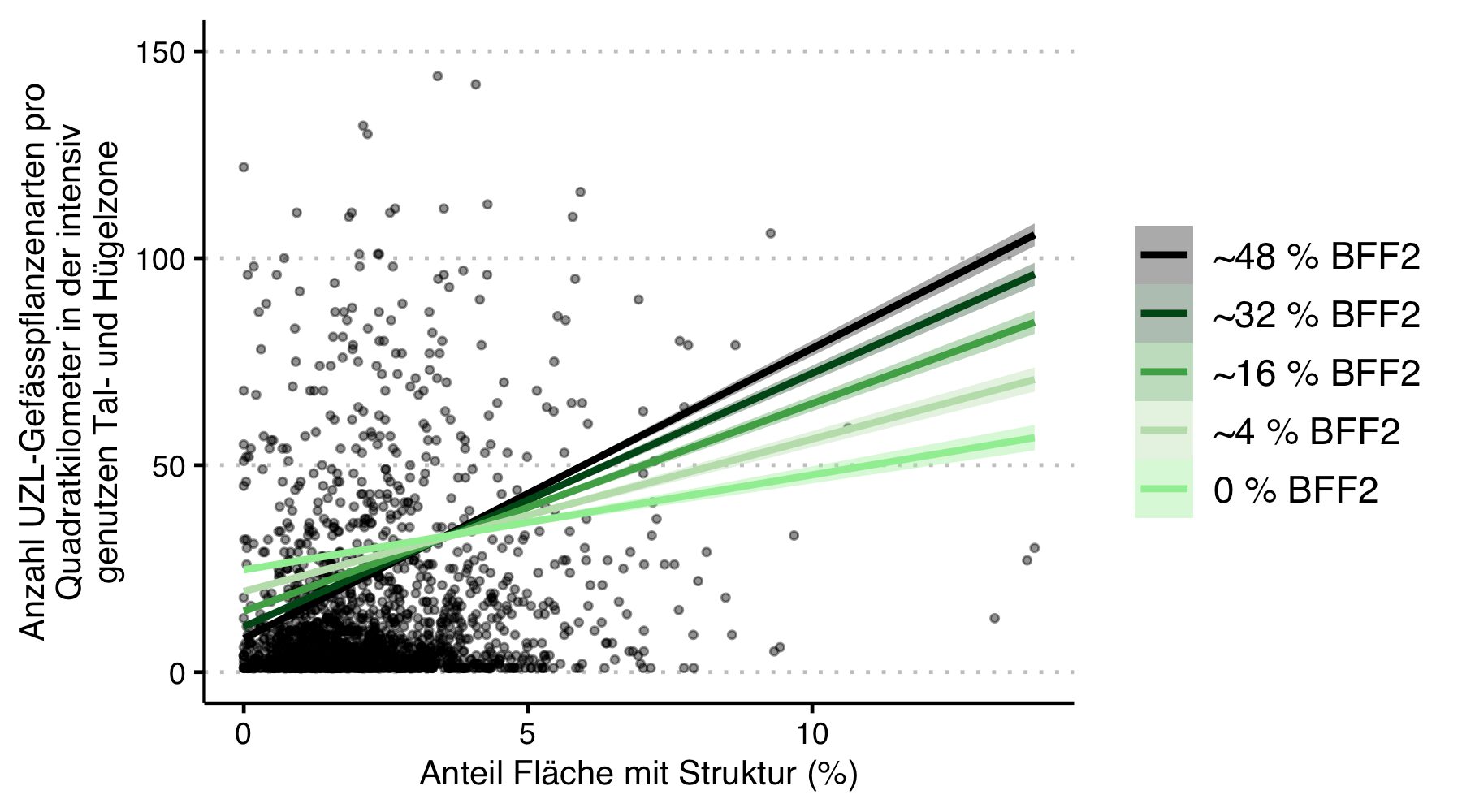

La proportion des structures écologiques et des surfaces de promotion de la biodiversité de catégorie 2 (SPB2) a été calculée par kilomètre carré (fig. 1). L’influence de ces proportions sur le nombre d’espèces a été analysée à l’aide de modèles statistiques (modèles linéaires généralisés à effets mixtes GLMM avec distribution des erreurs suivant la loi de Poisson et correction de la surdispersion).

Résultats

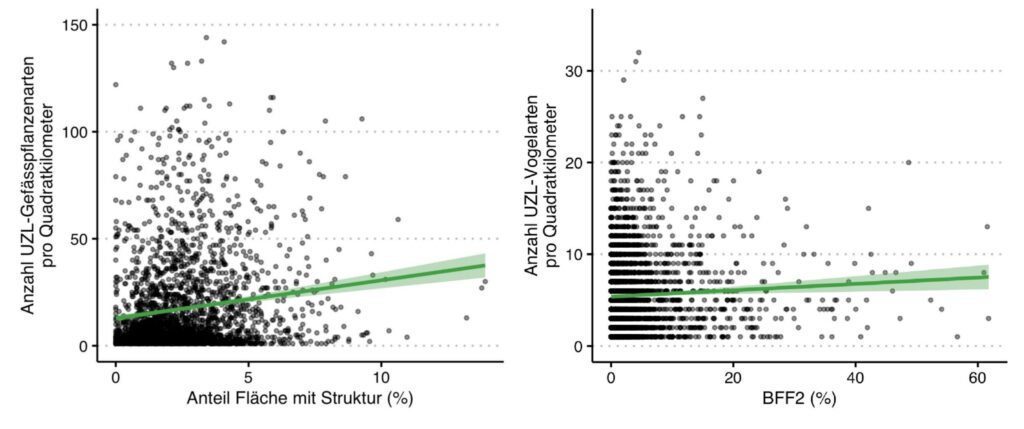

Les paysages riches en structures abritent davantage d’espèces. Les paysages riches en structures recèlent non seulement davantage de niches écologiques, mais également des surfaces extensives situées au bord des cours et plans d’eau ainsi que le long des haies. Or, ces éléments ont été supprimés de nombreux paysages à des fins de rationalisation de l’exploitation. Notre analyse confirme que les structures écologiques favorisent la diversité spécifique des plantes vasculaires. Le nombre d’espèces OEA (fig. 2) augmente avec la proportion de surface occupée par des structures écologiques par kilomètre carré. Cet effet positif n’a connu de saturation sensible qu’à partir d’une proportion de 10 % par kilomètre carré. Les bosquets offrent aux oiseaux des lieux de couvaison, des perchoirs de chant et des biotopes relais tout en leur fournissant de la nourriture. Pour les oiseaux nicheurs, il est là encore apparuque le nombre d’espèces OAE par kilomètre carré augmentait avec la surface occupée par des structures écologiques en milieu ouvert (fig. 2). La valeur maximale a été atteinte pour une proportion de structures de 5,6 % par kilomètre carré. Les surfaces caractérisées par une proportion élevée de structures étant toutefois rares, il n’est pas possible de tirer des conclusions fiables pour cette catégorie. La moindre corrélation pourrait s’expliquer par le fait que toutes les structures pertinentes ne sont pas recensées dans les données. Par ailleurs, la mobilité importante des oiseaux complique la mise en évidence d’un lien direct avec les surfaces.

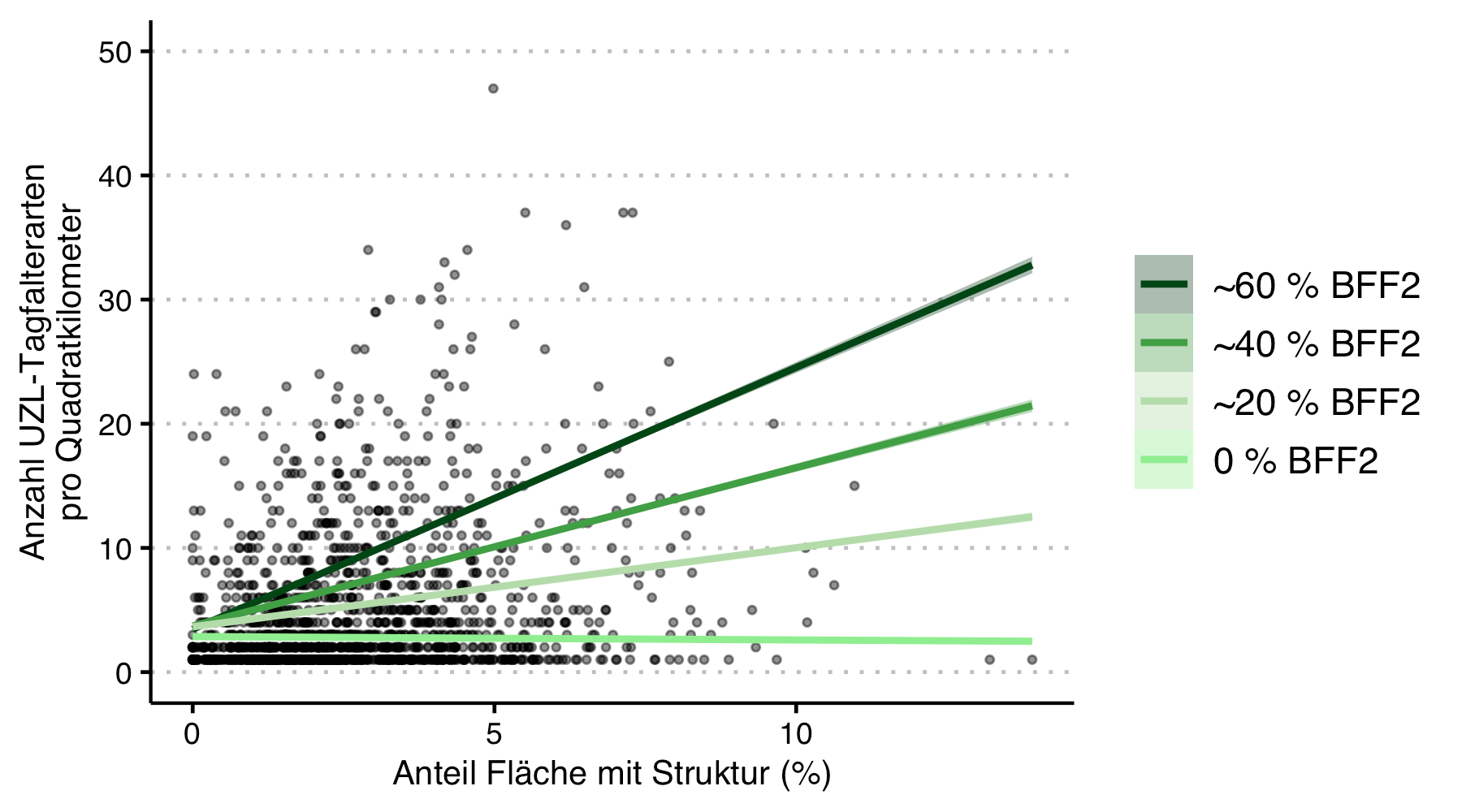

La complexité de la corrélation entre structures écologiques et diversité des espèces était également patente chez les papillons, notamment du fait des interdépendances avec les SPB2.

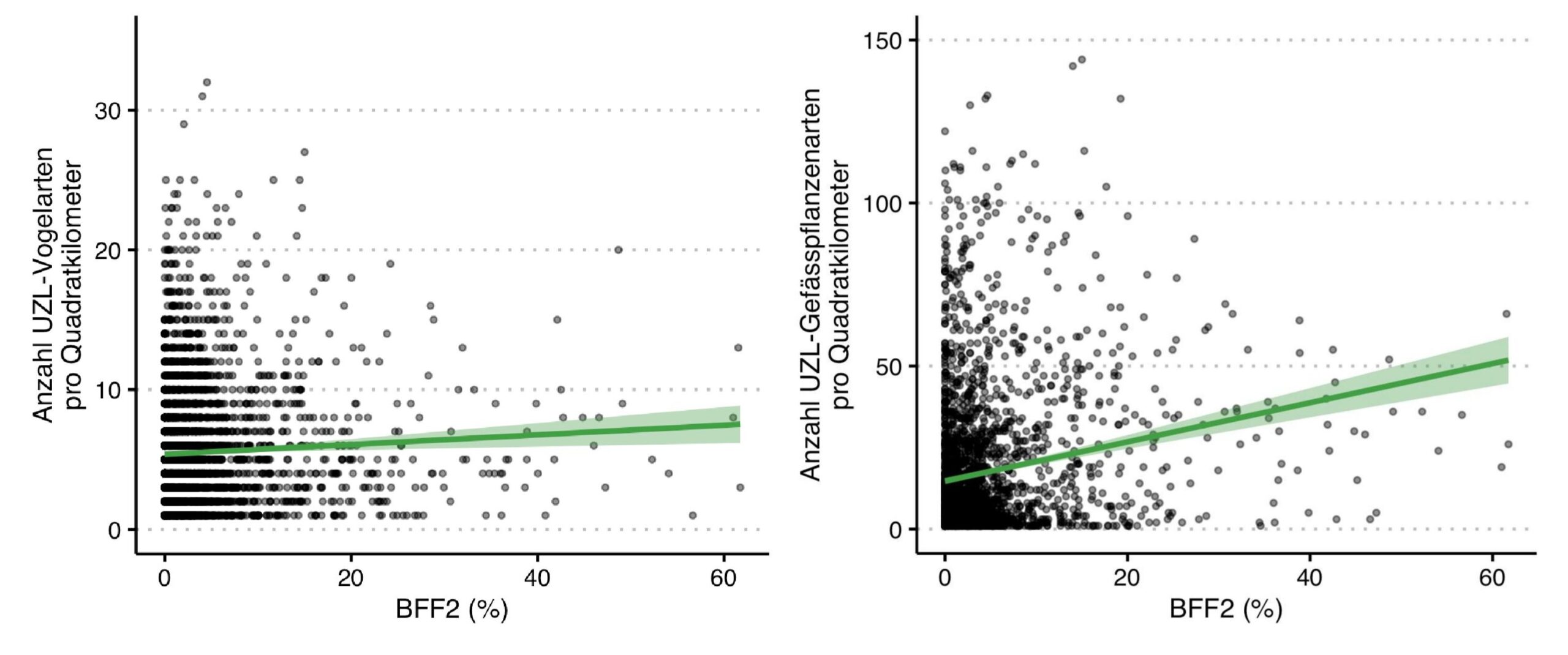

Intérêt des structures écologiques pour l’efficacité des surfaces de promotion de la biodiversité. L’effet positif des structures écologiques sur le nombre d’espèces de papillons OEA est renforcé par l’augmentation de la proportion de SPB2 dans les milieux ouverts (fig. 3). Ces structures sont d’autant plus efficaces qu’elles sont associées à des milieux exploités extensivement, car elles agrandissent les biotopes, enrichissent le pool d’espèces et relient les habitats. Tandis que la proportion de la surface occupée par des structures écologiques en milieu ouvert atteignait au maximum 13,9 %, les proportions de SPB2 se sont échelonnées jusqu’à 61,7 %. Cette plus grande amplitude masque le fait que, dans la moitié des kilomètres carrés étudiés (médiane), la proportion de SPB2 en milieu ouvert était de 2,7 % seulement. La proportion de surface occupée par des structures s’inscrivait à un niveau comparable, soit 2,4 %. L’influence positive des SPB2 sur les plantes et les oiseaux nicheurs a tout de même pu être mise en évidence, mais à l’inverse de ce qui a été constaté pour les papillons, elle est indépendante de la proportion de la surface occupée par des structures écologiques (fig. 4).

Par rapport à la zone de montagne, les régions de plaines et de collines sont soumises à une exploitation plus intensive. Dans ces paysages, il s’est avéré, pour les plantes vasculaires également, que l’association entre structures écologiques et surfaces d’exploitation extensive bénéficiait de manière plus sensible à la diversité des espèces. L’effet positif de la proportion de structures sur le nombre d’espèces de plantes vasculaires OEA par kilomètre carré était renforcé par la hausse de la proportion de SPB2. Cela confirme qu’aussi bien la densité de structures écologiques que l’extension et la mise en réseau des biotopes qui les entourent ont des retombées positives sur la diversité spécifique.

Implications pour la pratique

L’étude met en lumière la corrélation positive qui existe entre la proportion de structures écologiques en milieu ouvert et la diversité des espèces OEA. Cet effet ne concerne pas uniquement les plantes vasculaires. Pour les papillons, tributaires de la qualité des herbages, et les espèces mobiles telles que les oiseaux, les structures écologiques amènent une augmentation du nombre d’espèces.

Ces résultats ne sont pas nouveaux. Il est toutefois surprenant de constater combien cette corrélation reste nette, en dépit d’une approche méthodologique fortement simplifiée. Les éléments du paysage relevés comme structures écologiques ne constituent qu’une partie des structures existantes. Ourlets herbeux, fossés, tas d’épierrage et amas de branchages notamment n’y figurent pas. La qualité des structures répertoriées n’a pas non plus été prise en compte. Nous supposons donc que l’importance des structures écologiques au sein des paysages étudiés des cantons de Berne et Soleure est même sous-estimée.

Tout comme les structures écologiques, les surfaces de promotion de la biodiversité exploitées de manière extensive sont cruciales pour différents groupes d’espèces. Le cas des papillons, qui ont besoin de plantes nectarifères et de végétaux hôtes pour leurs chenilles, a montré qu’en l’absence d’habitats de haute valeur écologique, les structures seules n’ont qu’un effet limité.

Dans les paysages pauvres en structures des étages inférieurs, l’association de structures écologiques et de surfaces exploitées extensivement peut avoir un effet positif renforcé sur la diversité des espèces. Dans ce contexte, les plantes vasculaires occupent une fonction clé, car elles offrent elles-mêmes des habitats et des structures à de nombreuses espèces animales. La promotion de l’association de structures écologiques et d’habitats de haute valeur écologique apporte ainsi une contribution appréciable à la biodiversité des milieux ouverts.

De nombreuses zones ouvertes des cantons de Berne et de Soleure abritent actuellement trop peu de structures écologiques, bien que celles-ci n’occupent qu’une surface restreinte et soient faciles à mettre en oeuvre. De même, le potentiel écologique des structures sur les surfaces de promotion de la biodiversité existantes n’est pas encore épuisé. La mise en oeuvre doit être encouragée par des incitations plus attrayantes et une indemnisation appropriée des exploitations.

Remerciements

L’étude a été mandatée par les cantons d’Argovie, de Berne et de Zurich dans le cadre du projet d’innovation «Stratégies de mise en oeuvre de l’infrastructure écologique» (ÖIM 2). Nous remercions les services de protection de la nature associés ainsi que l’OFEV pour l’appui financier.

Renseignements

Barbara Schlup

Hintermann & Weber AG

Aarbergergasse 61

3011 Berne

Courriel: schlup@hintermannweber.ch

tél: 031 312 82 72

Bibliographie

OFEV et OFAG (2008): Objectifs environnementaux pour l’agriculture. À partir de bases légales existantes. Connaissance de l’environnement no 0820. Office fédéral de l’environnement, Berne: 221 p.

OFEV et OFAG (2016): Objectifs environnementaux pour l’agriculture. Rapport d’état 2016. Connaissance de l’environnement no 1633. Office fédéral de l’environnement, Berne: 114 p.

Ginzler C. (2021): Vegetation Height Model NFI.

National Forest Inventory (NFI). doi:10.16904/1000001.1.

Guntern J., Pauli D., Klaus G. (2020): Biodiversitätsfördernde Strukturen im Landwirtschaftsgebiet. Bedeutung, Entwicklung und Stossrichtungen für die Förderung. Forum Biodiversité Suisse (SCNAT), Berne: 90 p.

Walter T., Eggenberg S., Gonseth Y., Fivaz F., Hedinger C., Hofer G., Klieber-Kühne A., Richner N., Schneider K., Szerencsits E., Wolf S. (2013):

Opérationnalisation des objectifs environnementaux pour l’agriculture. Domaine espèces cibles et caractéristiques, milieux naturels (OPAL). ART-Schriftenreihe 18: 138 p.