CAHENZLI FABIAN; STICKELBERGER, CHRISTIAN ; MARTI, FRIDLI ; SCHLUP, BARBARA

Kleinflächige, ökologische Strukturen sind ein Schlüssel zur Förderung der Biodiversität im Offenland – doch ihr Potenzial bleibt vielerorts ungenutzt. Eine neue Analyse aus dem Berner und Solothurner Mittelland zeigt, dass Strukturen wie Hecken, Gehölze und Kleingewässer in Kombination mit extensiv bewirtschafteten Biodiversitätsförderflächen das Vorkommen von Ziel- und Leitarten deutlich erhöhen können. Gerade in strukturarmen Tieflagen eröffnen sich wirkungsvolle Möglichkeiten, mit geringem Flächenbedarf die Artenvielfalt zu stärken

Einleitung

Die Vielfalt und Menge ökologischer Strukturen einer Landschaft tragen wesentlich zur Förderung der Artenvielfalt im Offenland bei (Guntern et al. 2020). In der Schweiz wurde ein Grossteil dieser Elemente wie Hecken, Sträucher, Einzelbäume, Steinhaufen, Feuchtgebiete und Tümpel zugunsten einer intensiveren Landnutzung entfernt sowie Waldränder und Fliessgewässer begradigt (BAFU und BLW 2008). Neben dem Mangel an Strukturen fehlt es auch an Flächen mit hoher ökologischer Qualität, die entscheidend für die Erhaltung der Biodiversität sind (Walter et al. 2013). Der Anteil ökologisch hochwertiger Flächen zwischen Tal- und Bergzone II liegt deutlich unter den Zielwerten (BAFU und BLW 2016).

In dieser Studie untersuchen wir am Beispiel des Berner und Solothurner Mittellands, ob ökologische Strukturen das Vorkommen von Ziel- und Leitarten (UZL-Arten) fördern – und wie sich dieser Effekt durch die Kombination mit extensiv genutzten Biodiversitätsförderflächen verändert. Wir klären ausserdem, in welchem Masse die Intensität der Umgebung die Wirksamkeit dieser Elemente beeinflusst. Ziel ist es, ein besser abgestütztes Verständnis dafür zu entwickeln, wie Landschaftselemente und Nutzung gemeinsam zur Biodiversitätsförderung im Offenland beitragen können.

Vorgehen und Methoden

Analysiert wurde das Offenland in Bern und Solothurn bis zur Bergzone II, ohne Siedlungen. Daten zu UZL-Arten (Tagfalter, Brutvögel, Gefässpflanzen) von 2000–2021 stammen von InfoSpecies.

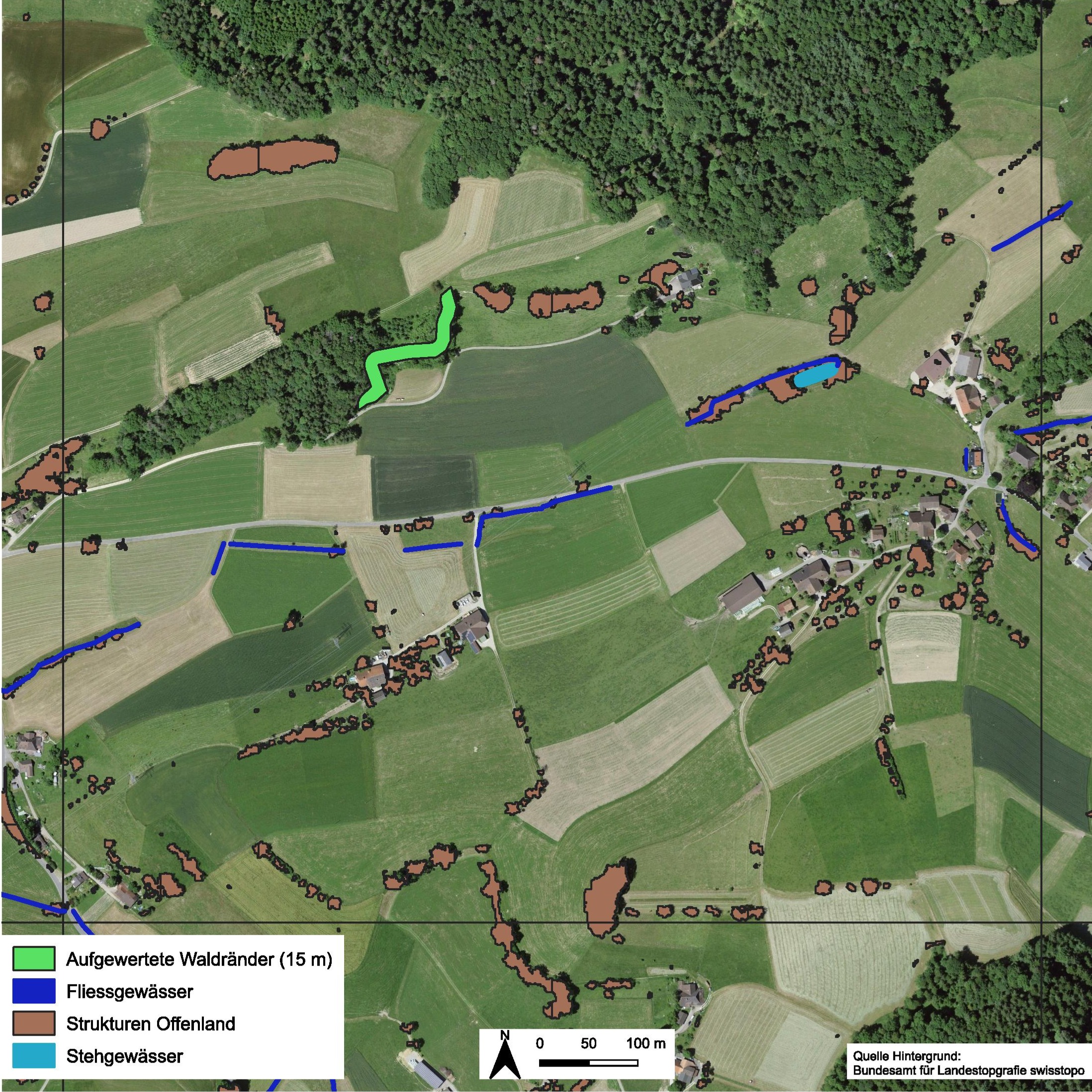

Als ökologische Strukturen gelten alle Gehölze, die anhand des Vegetations-Höhenmodells NFI (Ginzler 2021) aus mindestens 2.4 m Höhe und 3 m² Fläche bestehen. Aufgewertete Waldränder wurden berücksichtigt. Die Daten stammen vom Amt für Wald des Kantons Bern und dem Amt für Wald, Jagd und Fischerei des Kantons Solothurn. Auch kleine Stehgewässer (unter 5‘000 m²) sowie oberirdische Fliess- und Nebengewässerwurden einbezogen. Diese Daten sind über die Geoportale der Kantone Bern und Solothurn verfügbar. Die Ausdehnung der Strukturen wurde mit einer Pufferzone von 1.5 m versehen.

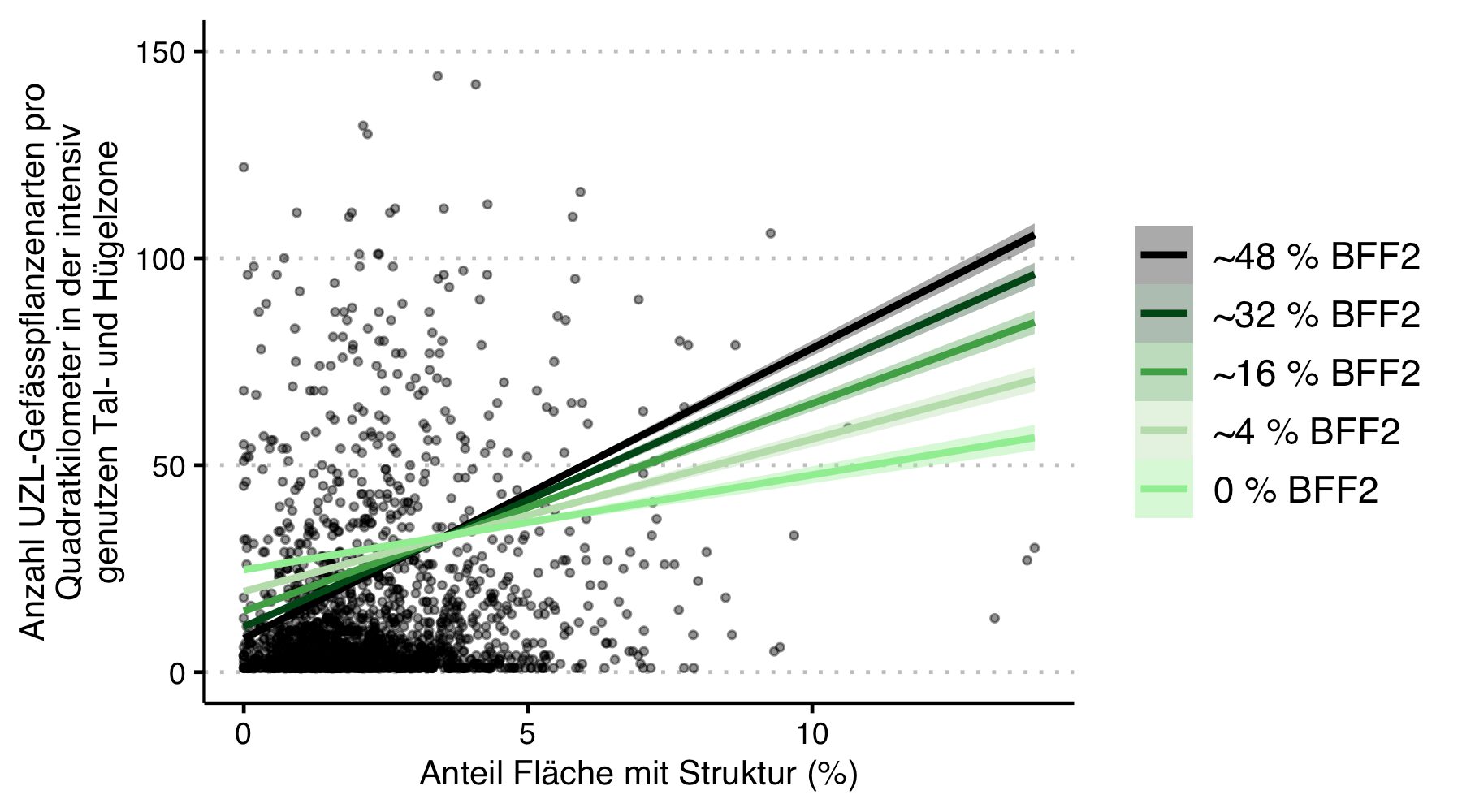

Der Anteil ökologischer Strukturen und Biodiversitätsförderflächen Kategorie 2 (BFF2) wurde pro Quadratkilometer berechnet (Abbildung 1). Der Einfluss der Anteile auf die Artenzahlen wurde mit statistischen Modellen analysiert (GLMMs mit Poisson-verteilten Fehlern, die auf Überdispersion korrigiert wurden).

Ergebnisse

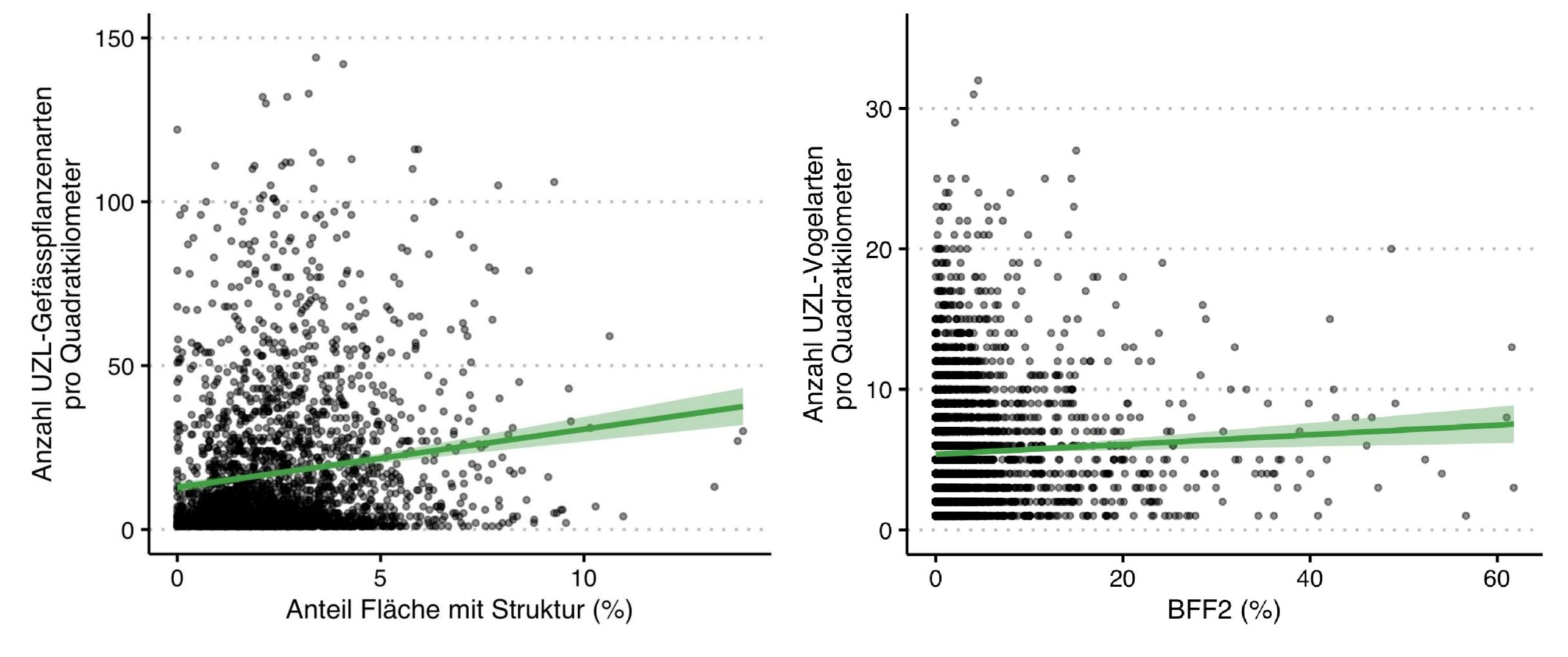

Strukturreiche Landschaften beherbergen mehr Arten Strukturreiche Landschaften sind nicht nur reicher an ökologischen Nischen. Entlang von Gewässern und Hecken bieten sie auch Flächen mit extensiver Nutzung. Solche wurden zugunsten einer vereinfachten Bewirtschaftung aus vielen Landschaften entfernt. Unsere Analyse bestätigt, dass ökologische Strukturen die Artenvielfalt der Gefässpflanzen fördert. Mit zunehmendem Anteil an Fläche mit ökologischen Strukturen pro Quadratkilometer stieg die Zahl der UZL-Arten (Abbildung 2). Bis zu einem Anteil von zehn Prozent pro Quadratkilometer war keine Sättigung dieses positiven Effekts erkennbar.

Gehölze bieten Vögeln Brutplätze, Singwarten sowie Trittsteine und dienen zugleich als Nahrungsquelle. Bei den Brutvögeln zeigte sich ebenfalls, dass mit mehr Strukturen im Offenland die Anzahl der UZL-Arten pro Quadratkilometer anstieg (Abbildung 2). Bei etwa 5.6 Prozent Flächenanteil wurde jedoch der maximale Zuwachs erreicht. Flächen mit einem hohen Anteil an Struktur sind allerdings selten, sodass eine belastbare Aussage für diesen Bereich nicht möglich ist. Der schwächere Zusammenhang könnte darauf zurück zuführen sein, dass nicht alle relevanten Strukturelemente in den Daten erfasst sind. Zudem erschwert die hohe Mobilität der Vögel den Nachweis eines direkten Flächenbezugs.

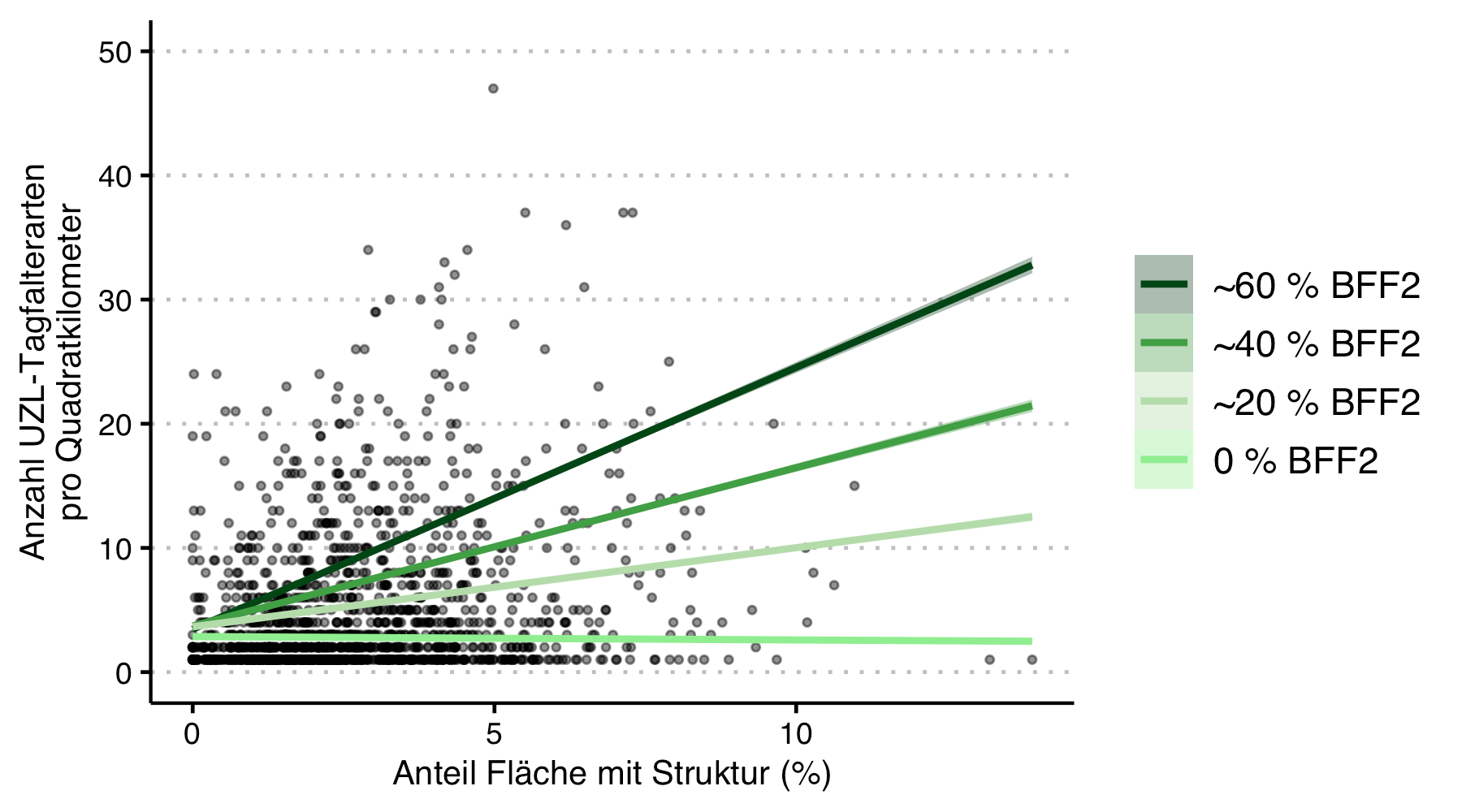

Die Komplexität des Zusammenhangs zwischen ökologischen Strukturen und Artenvielfalt zeigte sich zudem bei den Tagfaltern, insbesondere durch die Wechselwirkungen mit den BFF2.

Beitrag ökologischer Strukturen zur Wirksamkeit von Biodiversitätsförderflächen Der positive Effekt ökologischer Strukturen auf die Anzahl der UZL-Tagfalterarten verstärkte sich mit zunehmendem Anteil an BFF2 im Offenland (Abbildung 3). Besonders in Kombination mit extensiv bewirtschafteten Lebensräumen entfalten diese Strukturen eine stärkere Wirkung, da sie den Lebensraum vergrössern, den Artenpool erweitern und die Lebensräume vernetzen.

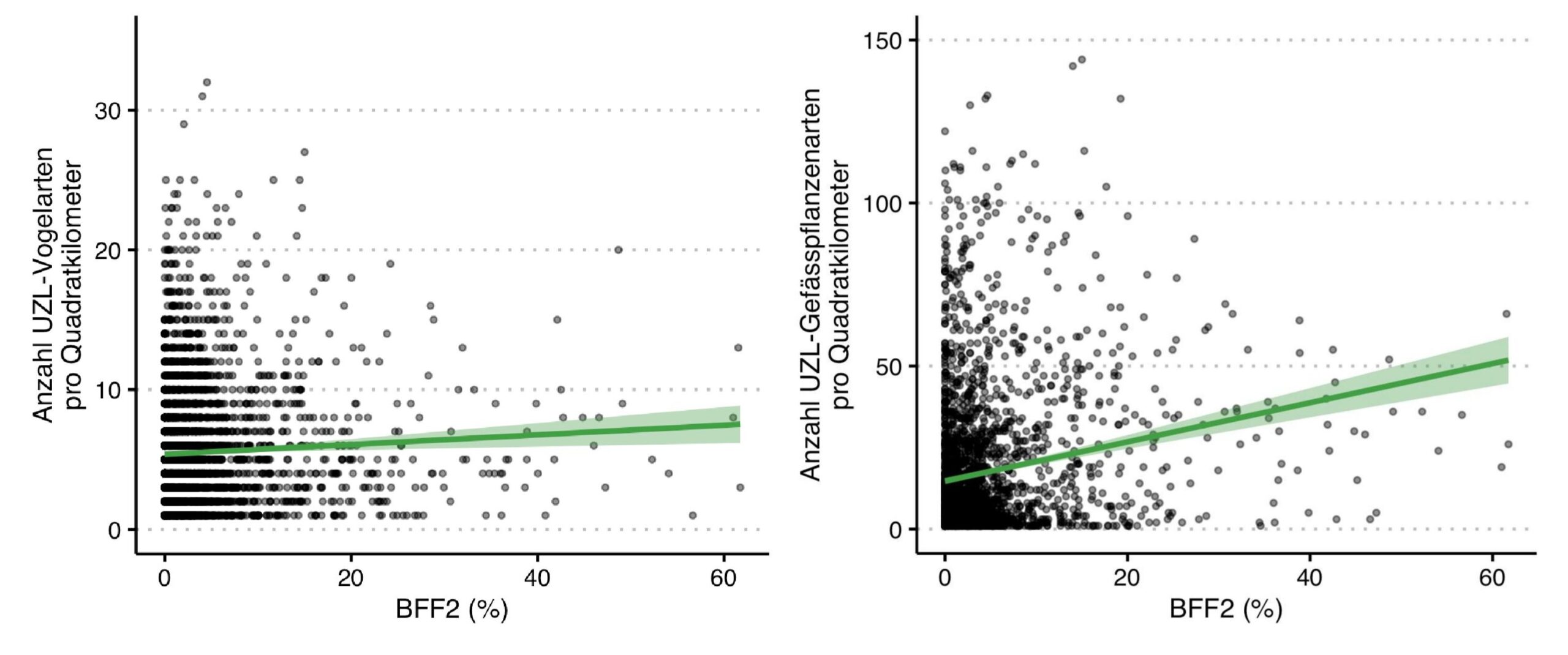

Während der Anteil an Flächen mit Struktur im Offenland maximal 13.9 Prozent erreichte, lagen die BFF2-Anteile bei bis zu 61.7 Prozent. Jedoch verdeckt die grössere Bandbreite, dass die Hälfte der untersuchten Quadratkilometer nur einen BFF2-Anteil von 2.7 Prozent im Offenland aufwies (Median). Der Anteil der Flächen mit Strukturen war ähnlich niedrig und lag bei 2.4 Prozent. Der positive Einfluss der BFF2-Flächen auf Pflanzen und Brutvögel konnte dennoch nachgewiesen werden, dieser war im Gegensatz zu den Tagfaltern aber unabhängig von den Flächenanteilen mit ökologischen Strukturen (Abbildung 4). Im Gegensatz zur Bergzone wird die Tal- und Hügelzone intensiver bewirtschaftet. Betrachtet man nur diese intensiv genutzten Landschaften, zeigte sich auch bei den Gefässpflanzen, dass die Kombination aus ökologischen Strukturen und extensiv bewirtschafteten Flächen die Artenvielfalt deutlicher fördert. Der positive Effekt des Strukturanteils auf die Artenzahl der UZL-Gefässpflanzen pro Quadratkilometer verstärkte sich mit zunehmendem Anteil an BFF2. Dies bestätigt, dass sich sowohl die Dichte an ökologischen Strukturen als auch die Ausdehnung und Vernetzung der umgebenden Lebensräume positiv auf die Artenvielfalt auswirken.

Schlussfolgerungen für die Praxis

Die Studie verdeutlicht, dass der Anteil ökologischer Strukturen im Offenland positiv mit der Vielfalt der UZL-Arten verbunden ist. Dieser Effekt betrifft nicht nur Gefässpflanzen. Auch bei Tagfaltern, die von der Qualität des Grünlandes abhängen, und bei mobilen Arten wie Vögeln, führen ökologische Strukturen zu einer Zunahme der Artenzahl. Diese Ergebnisse sind nicht neu. Es überrascht jedoch, wie deutlich der Zusammenhang trotz des stark vereinfachten methodischen Ansatzes wird. Die als ökologische Strukturen erfassten Landschaftselemente zeigen nur einen Teil der tatsächlich vorhandenen Strukturen. Krautsäume, Gräben, Lesesteinhaufen und Asthaufen fehlen beispielsweise. Auch die Qualität der erfassten Strukturen wurde nicht berücksichtigt. Wir gehen davon aus, dass die Bedeutung ökologischer Strukturen in den untersuchten Landschaften der Kantone Bern und Solothurn sogar unterschätzt wird. Extensiv bewirtschaftete Biodiversitätsförderflächen sind neben ökologischen Strukturen entscheidend für verschiedene Artengruppen. Tagfalter, die auf Nektar- und Raupenfutterpflanzen angewiesen sind, zeigten, dass ohne qualitativ hochwertige Lebensräume die Wirkung der Strukturen alleine begrenzt ist. In strukturarmen Landschaften tiefer Lagen kann die Kombination ökologischer Strukturen mit extensiv genutzten Flächen die Wirkung auf die Artenvielfalt verstärken. Gefässpflanzen übernehmen dabei eine zentrale Funktion, da sie selbst Lebensräume und Strukturen für zahlreiche Tierarten bereitstellen. Die gezielte Förderung ökologischer Strukturen in Verbindung mit qualitativ hochwertigen Lebensräumen leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität im Offenland. Im Berner und Solothurner Offenland weisen viele Gebiete derzeit zu wenig ökologische Strukturen auf, obwohl diese wenig Platz benötigen und sich leicht umsetzen lassen. Auch das ökologische Potenzial von Strukturen auf bereits vorhandenen Biodiversitätsförderflächen ist noch nicht ausgeschöpft. Um ihre Umsetzung zu fördern, sind attraktivere Anreize und eine angemessene Entschädigung für Bewirtschaftende erforderlich.

Dank

Die Untersuchung wurde im Rahmen des Innovationsprojekts «Umsetzungsstrategien für die Ökologische Infrastruktur» ÖIM-2 im Auftrag der Kantone Aargau, Bern und Zürich durchgeführt. Wir bedanken uns bei den beteiligten Naturschutzfachstellen und beim BAFU für die finanzielle Unterstützung.

Kontakt

Barbara Schlup

Hintermann & Weber AG

Aarbergergasse 61

3011 Bern

Email: schlup@hintermannweber.ch

Tel: 031 312 82 72

Literatur

BAFU und BLW (2008): Umweltziele Landwirtschaft.

Hergeleitet aus bestehenden rechtlichen Grundlagen. Umwelt-Wissen Nr. 0820.

Bundesamt für Umwelt, Bern: 221 S.

BAFU und BLW (2016): Umweltziele Landwirtschaft. Statusbericht 2016. Bundesamt für

Umwelt, Bern. Umwelt-Wissen Nr. 1633: 114 S.

Ginzler C. (2021): Vegetation Height Model NFI.

National Forest Inventory (NFI). doi:10.16904/1000001.1.

Guntern J., Pauli D., Klaus G. (2020): Biodiversitätsfördernde Strukturen im Landwirtschaftsgebiet. Bedeutung, Entwicklung und Stossrichtungen für die Förderung. Hrsg.: Forum Biodiversität Schweiz (SCNAT), Bern: 90 S.

Walter T., Eggenberg S., Gonseth Y., Fivaz F., Hedinger C., Hofer G., Klieber-Kühne A., Richner N., Schneider K., Szerencsits E., Wolf S. (2013):

Operationalisierung der Umweltziele Landwirtschaft. Bereich Ziel- und Leitarten, Lebensräume (OPAL). ART-Schriftenreihe 18 S